そんな疑問にお答えします。

- 卒業論文提出の大まかな流れ

- 卒業論文執筆をしている時に分かったこと

こんにちは、すなおです。

日大通信で卒業する以上一部の学科で避けては通れない難関、卒業論文があります。

なぜなら卒業論文の単位を修得しないと卒業できないから。

しかしどうゆう風に卒論を書いて提出すればいいか当方はよく分かりませんでした。

なので今回は当方がどのように卒業論文を提出するまでのプロセスを書いていきたいなと思います。

当方は史学専攻で卒業論文を書きました。学部・専攻ごとに卒業論文の細かいルールはあるかと思います。なので史学専攻以外の学生さんは「こんな感じか」程度で聞いてくださると幸いです。

目次

卒業論文とは?

卒業論文

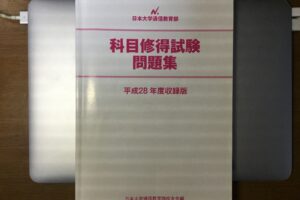

日大通信で配布される卒業論文作成の一般的注意事項(三訂)によると

卒業論文とは、歴史上のできごとを研究対象にし、歴史学の研究方法にもとづいて資史料を集め、分析・考察し、新しい歴史事実を見出したり、新たな解釈を加えて作成するものです。先行研究の成果や課題を理解すること、方法論を身につけることが大切です。

出典:卒業論文作成の一般的注意事項(三訂)

とされています。

また、やってはいけないNG集として

- 1冊の書物や論文のあらすじや要旨をまとめたものは論文ではありません。

- 他人の説を無批判に繰り返したものは論文ではありません。

- 歴史資料の引用を並べただけでは論文ではありません。

- 歴史資料で実証されていない思い込みや私見では論文にはなりません。

- 他人の研究業績やアイデアを無断で使ったものは「盗作」となります。

出典:卒業論文作成の一般的注意事項(三訂)

と書いています。

簡単にすれば思い込みの意見と論文の模倣はいけませんということです。

つまりどんな感じで書けばいいかザックリとまとめると、

人の論文・書籍をある程度参考(模倣はNG)にして、いくつかこれまで誰にも利用されていない資料(データ)を見つけて活用すればいいということです。

ちなみに当方が提出した卒業論文は以下の構成です。

- はじめに→論文を書く動機、自分は何を書くか

- 第一章→自分が書いたテーマの分野の概要

- 第二章→第一章をさらに深掘り

- 第三章→資料を提示して自分の意見

- 終わりに→今までのまとめ

こんな感じで当方は書き進めていました。

とはいえ分野によって構成は異なると思うので各人確認してください。

卒業論文提出までの手続きと指導

卒業論文の指導は2年生の段階から指導を受けられます。

指導開始が遅れると、専門指導へ進む時期も遅くなり、提出許可が出ない時もありますので早めに着手することを勧めます。

ですので卒論提出から逆算して2年以上の時間を見込んでください。

…とはいえ、2年生の頃から指導を熱心に受けにいかなくても個人的には大丈夫ではないかと思います。

理由はまだ時間があるから。

そもそも単位が足りなければ卒業できませんし、卒業論文のテーマを決めるのはまだ時間があります。

それ以上にまずは単位を修得することを優先すべきです。

概要の本を読んで知識を蓄積していく程度でこの時期は十分だと思います。

手続き

手続きはポータルサイトで告知されます。見忘れによる手続ミスに注意してください。

1 卒業論文願い(2年次、※3年次) ※3年次編入生

卒業論文指導手帳を購入して一般指導開始します。

2「卒業届」用紙の請求と提出(3年次)

「卒業届」(卒業意思の大学への提示)の時期は提出の1年半前です。

ポータルサイトを見て、提出時期になったら忘れずに手続きしてください。

3卒業論文と指導手帳の提出(締切絶対厳守)

3月卒業予定者…………例年12月10日締切

9月卒業予定者…………例年6月10日締切

※締切日は休日・祝祭日により移動があります。

※卒業論文審査届、総合面接試問受験届や、諸費用を提出します。

指導段階

1・2・3の指導を受け、教員の押印をもらい、論文提出許可をもらってください。

専門指導教員によって指導方法や基準は異なります。指示に従ってください。

これらの指導は以下のタイミングで指導を受けられます。

- 平日の昼間に受ける(卒業論文指導日程表参照)

- 夜間スクーリング

- 夏期スクーリング

これらの指導は事前にポータルサイトで確認できます。

1. 一般指導(2年次、3年次)

ここでは卒業論文作成上の注意事項を受け、分野・時代・部門などを絞り込みます。

基礎文献の講読と課題をみつけます。

という人はこの機会に教授に相談してみるといいかもしれません。

相談してみるとお勧めの概要書などを教えてくれます。

一人で思い悩むよりかは早く悩みが解決できますのでお勧めです。

テーマの決め方、まとめました。

2. 個別指導(2年次後半〜3年次前半)

卒論テーマ(仮題)を決め、専門指導教員を決定します。

卒論テーマの成立可否、参考文献・利用資料の収集、構想案作成が中心です。

3.専門指導(3年次後半〜提出まで)

卒論テーマにもとづき、専門指導教員の指導を受けて論文を完成させます。構想案やテーマの調整をおこないます。

※卒業論文提出日1年前までに最低1回の指導を受けなければなりません

※分野・時代・部門を含め、テーマを大幅変更する時は個別指導へ戻ります。

※指導教員を無断で替えることはできません。指導教員と必ず相談してください。

総合面接

卒業論文は提出された論文と面接試問の総合評価です。

3月卒業予定者…………1月下旬〜2月上旬ころ

9月卒業予定者…………8月上旬ころ

卒業論文作成:2年生4月〜

この時は卒業論文を書くという意識はあまりなかったです。

当然、テーマなんて決めていませんでした。

事前に練った単位修得の計画がこの時少し狂っていたので軌道修正を優先していました。

それでも、昼間スクーリングの講義内で論文の書き方、資料の収集の方法などを教えてくれていたので全く知らなかったわけではないです。

また「史学概論」の講義では簡単な論文モドキの課題を出してきたので自然と論文に関係する知識を学べたのは大きかったと思います。

卒業論文作成:3年生1月〜

卒業論文願をポータルサイトで手続きします。

卒業論文指導手帳を教務課より購入しました。

手帳の購入代金が確か5,000円くらいで思っていたより高かった印象です。

卒業論文作成:3年生3月〜

「卒業届」用紙の請求と提出をします。

時期になるとポータルサイトで表示されるので、提出時期になったら忘れずに手続きしてください。

卒業論文作成:3年生7月〜

当方は一般指導に入ったのは7月からでした。

今振り返るとここから少し遅めだったかもしれないと思います。

手順としては卒業論文作成上の注意事項を受け、分野・時代・部門などを大まかに絞り込みます。

そして基礎文献の講読と課題をみつけます。

この個別指導では直接教授の研究室へと足を運び、指導を受けにいきました。

この時期は演習科目で学習していた内容に関係するテーマで書いていきたいなとなんとなく思っていました。

卒業論文作成:3年生10月〜

この時期にようやく個別指導に入りました。

卒論テーマ(仮題)を決め、専門指導教員を決定します。

卒論テーマの成立可否、参考文献・利用資料の収集、構想案作成が中心です。

卒業論文作成:4年生1月〜

卒業論文作成:4年生6月〜(専門指導に入る)

この時期になると専門指導に入る必要があります。

逆に入っていないと卒業論文を提出することができません。

2020年はコロナウイルスの影響で全てZoomでの専門指導になりました。

来年度からは「1年前までに専門指導に入らないといけない。」変更する話を聞いたので要確認です。

卒業論文作成:4年生8月上旬〜中旬(はじめに、第一章執筆)

この時期に「はじめに」と「第一章」の部分を書きます。

この部分は先行研究(以前の研究者が行った研究)を参考にして書いていました。

図書館はコロナウイルスの影響で入場制限がかかっていたのは厳しかったです。

なので事前に何の書籍を閲覧するか確認し、感染リスクを考えて1秒でも早く図書館から撤収することを意識していました。

家では時間ができたらインターネットで自分が書く卒業論文に関係してそうな書籍・論文がないかずっと探していました。

卒業論文作成:4年生8月中旬〜下旬(第二章執筆)

「第二章」の部分を書きます。

先行研究と自分が探してきた資料を適度に織り交ぜて書いていました。

注釈を追加して矛盾が起きないように気を配りながらの作業でしたので個人的には大変でした。

卒業論文作成:4年生10月〜

卒業論文の「第三章」、「終わりに」の部分を書きます。

早く終わらたいと思っていたので少し寝る時間を惜しんでいました。

ありがたいことに専門指導も全部オンライン上でしたのでわざわざ研究室に行く必要がなかったので時間を有効に使うことができました。

当方の場合は「はじめに」の時に書いていたことと少しずれていたので修正作業もしていました。

卒業論文を既に書いた人に聞いてみたら「あるある」な現象らしい。

なのでそこまで気にしなくてもいいと思います。

卒業論文作成:4年生12月〜(卒業論文提出)

来年の3月に卒業を目指す場合は12月10日に教務課に卒業論文、卒業論文審査届、総合面接試問受験届が届いていなければなりません。

この時期は卒業論文の提出書式に合わせ、見落としがないか確認していました。

史学専攻で指定されていた卒業論文の提出書式の形式はこんな感じです。

- 「中表紙」・「目次」・「卒論本体(注含む)」・「文献目録」の順番で組む。

- 36,000字(400字詰原稿用紙換算で80枚)以上の文字数が書けているか。

- ワープロ原稿で用紙、印刷の向き、文字数と行数、用紙の大きさ、余白を適切に。※

- 指定された規格の市販のファイルを利用し、大学所定の卒業論文提出用ラベルを貼付する。

- 手書き論文→従来通り、B4判400字詰原稿用紙を利用する。

用紙:A4判 横書の場合は、用紙を縦置き、左綴じ。縦書の場合は、用紙を横置き、右綴じ。

文字数:40字×30行=1200字

本文:明朝体 12ポイントを目安

余白:上・下20mm、左綴じの場合は、左30mm 右20mm 右綴じの場合は、左20mm 右30mm

何か不備でもあったら卒業ができないので細心の注意を払って確認していました。

提出するのは以下の通りです。

- ファイル綴じした卒業論文

- 面接試問を受けるための申込書

- 会計課宛への面接試問の受験料

卒業論文作成:4年生1月末(面接試問)

例年は教授2人を相手に研究室で面接を行うらしいです。

当方の場合はコロナウイルスの影響でZoomのオンライン上での面接へと変更しました。

史学専攻に在籍時の当時の当方の場合は時間は30分くらいで終わりました。

主に聞かれたことは3つです。

- 自分が書いた論文の概要

- 自分が書いた論文のオリジナリティ

- 課題・反省点

- 教授からの質問

そして最後に書いた論文の講評をしてくれました。

これに関しては教授ごとに異なる可能性が高いです。

事前に教えていただける場合があるので教授に聞いてみることをお勧めします。

卒業論文作成:辛かったこと

なんといってもコロナウイルスに翻弄されました。

当方の卒業論文のテーマの舞台は海外でしたので当初は現地で資料を収集する計画をしていましたがコロナウイルスで計画が頓挫です。

仕方なく日本の図書館・インターネットで収集しますが、やはりこれだけでは限界があります。

いろいろな伝をフル活用してなんとか書くことができました。

もしまた論文を書く機会があったら現地に足を運んでみたいですね。

まとめ

いかがでしたか?

この記事で何か分かっていただけると幸いです。

当方の場合、今回のコロナウイルスの影響もあってか卒業論文の提出までのプロセスはかなり遅めになってしましました。

もし卒業論文を執筆するのであれば早めにやっておくことを勧めます。

テーマが途中で変わってしまうことも大いにあり得るので、万が一のためです。

じゃ、また!